創新是半導體技術發展的特性。從20世紀50年代由第一代電池供電的晶體管收音機及計算器,至20世紀晚期包羅萬象的數字化革命,工程師們永遠努力尋求新方法,用硅半導體(Silicon)解決那些看似不可能完成的任務。

世界從不缺乏創新動力,特定的應用或產品類型層出不窮,這都要求我們運用新的思維方式和溝通方式。就集成電路行業而言,我們需要新的制造方式;消費電子行業、計算機行業和通訊行業則要求突破現有技術以適應未來的發展趨勢。

在半導體行業短暫的發展歷程中,其前進步伐取決于消費者對集成電路行業與日俱增的需求——運行更快、性能更優、價格更便宜。然而,始于20世紀90年代“更環保、更健康及更智能”的新消費主張開始與舊觀念相結合,并產生了驚人的結果。

創新本身也必須改變

每次技術飛躍發生之前都會有“序曲”,而以綠色產品和生態工程(eco-engineering)作為當今重要創新改變的前奏,再恰當不過。十幾年來,恩智浦半導體不僅認同生態工程的理念,更利用其產品充分展現了生態工程的重要性;諸如,推出了集成電路GreenChip™系列產品,極大地提高了計算機、液晶電視電源以及其他終端應用的能效。

之前,模擬和數字領域完全是單獨設計的。如今,作為一個新的創新領域,它比以往任何時候都需要將這兩種領域無縫融合至混合信號領域。

恩智浦憑借其高性能混合信號(HPMS)制造工藝、內部團隊自主設計的豐富經驗以及廣博的系統設計知識,催生出更多的創新產品。這份《綠色創新白皮書》展現了恩智浦如何以生態工程驅動力為基礎來拓展和制定其產品戰略,并討論了五大應用領域:光伏/太陽能、智能電源/智能電表、電源供應、汽車和照明。

創新階梯

生態工程不僅給幾乎所有的產品類型增添了一個新的層面,更是匯集了以往大部分的創新技術。低功耗能源技術、高性能計算和無線通訊最終的完美契合使生態工程得以實現。然而,生態工程還涉及其他差別更為細微的技術,正是這些技術將數字和模擬領域結合在一起,并且通過多個行業幾十年來積累的高性能混合信號制造技術、高級封裝技術、混合信號設計經驗以及系統級應用知識納入同一系統內,最終促成了先進的生態工程。

全球環境問題迫在眉睫,這也使得生態工程成為了不可避免的發展趨勢。

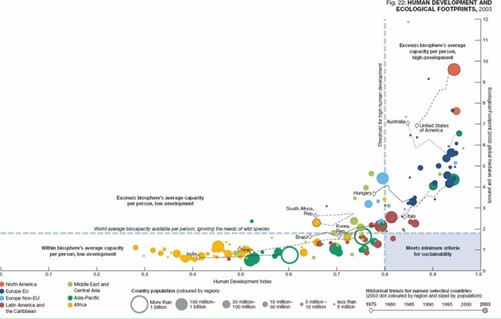

雖然各種技術讓許多人的生活變得更加輕松愉快,但是技術的應用程度高低與一個國家對全球生態系統造成的不利影響存在著一定的關聯。這種關聯如圖1所示,它顯示了許多國家從1975年至2003年科技與生態發展的歷史趨勢,縱軸上繪制的是這些國家的生態印跡。

圖1. 技術越先進的國家,其生態科學發展的軌跡越明顯(來源:世界自然基金會2006年《地球生命力報告》)

- 1

- 2

- 總2頁

http:www.mangadaku.com/news/2011-3/201132145622.html