德國法律規(guī)定, PM10(直徑≤10微米的顆粒物)濃度高于50微克/立方米的天數(shù)每年不可超過35天,而對中國的部分城市來說,每年P(guān)M10濃度低于50微克/立方米的天數(shù)能否有35天都不能肯定。在近日召開的2015中國電力發(fā)展論壇上,德國能源署中德可再生能源合作中心執(zhí)行主任陶光遠分享了德國能源變革對我國的啟迪。

光伏發(fā)電并網(wǎng)電價成本不斷下降

眾所周知,德國能源轉(zhuǎn)型走在世界最前列。2000年德國決定,用半個世紀時間使德國從依賴化石能源及核能的國家走向可再生能源時代,計劃到2050年,二氧化碳排放量相比1990年減少80%以上,特別是德國第一部《可再生能源法》發(fā)布后,風電及光伏實行補貼政策。時至今日,可再生能源不斷發(fā)展,成本不斷降低。新增屋頂電站并網(wǎng)電價從2000年50歐分降低至如今15歐分左右,短短十年時間降低約75%。“說明成本不再是制約可再生能源發(fā)展的主要因素,證明了《可再生能源法》是成功的”陶光遠說。

可再生能源發(fā)電量的逐年增長

有數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2014年可再生能源發(fā)電量占比為31%,其中陸上風電突破10%,光伏發(fā)電量達6.9%。對此陶光遠表示,可再生能源法中要求在2020年之前,可再生能源在德國電力供應(yīng)中的份額達到35%將提前實現(xiàn)。

截至2013年,德國可再生能源發(fā)電裝機總?cè)萘繛?0.9GW,其中,光伏發(fā)電裝機為35.1GW,風電裝機為33.2GW 。2013年全年,可再生能源發(fā)電量占比為23.9%,其中風力發(fā)電量占8.4%,生物質(zhì)能發(fā)電量占6.7%,光伏發(fā)電量占4.7%,水力發(fā)電占3.2%。

波動性問題突出

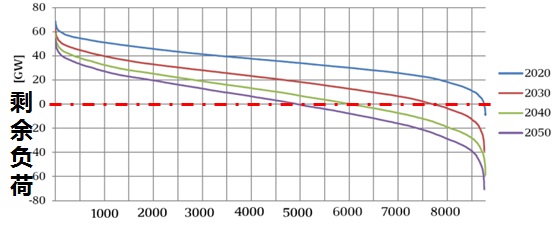

由于光照和風的不確定性,導致可再生能源發(fā)電的波動。2000年,德國《可再生能源法(第一版)》要求,無論投資者投資風電還是光伏發(fā)電,都保證全額上網(wǎng),但如果電力需求沒有那么大,就會出現(xiàn)負電價,誰用電倒貼錢給誰。剩余發(fā)電即光伏、風電先發(fā)完,剩下的負荷靠其它電力,“預計到2020年全年8760小時,將會出現(xiàn)負的情況,單獨風電和光伏發(fā)電將超過電力負荷,更別提火電及核電機組,陶光遠指出,預計到2050年時,40%的時間電力是過剩的”,陶光遠表示,“如今在德國這件事到此為止了,已意識到不能再干了,再往下走更不得了。”

德國的未來剩余發(fā)電能力需求預測

可再生能源進入配電網(wǎng)時的額外挑戰(zhàn)

可再生能源在配電層面的大功率并網(wǎng)會在電網(wǎng)領(lǐng)域?qū)е乱幌盗刑魬?zhàn),例如:在較高級別電網(wǎng)中產(chǎn)生回饋(雙向負荷流);負荷狀態(tài)和發(fā)電狀態(tài)更換劇烈,負荷變化梯度增大;由于可再生能源發(fā)電量的預測準確性問題造成對調(diào)節(jié)功率的需求增加;由于并網(wǎng)發(fā)電量的波動和輸電線路電纜化率的提高,造成無功功率增加;承擔維護系統(tǒng)運行重要任務(wù)的傳統(tǒng)發(fā)電站比例下降(調(diào)節(jié)能源、系統(tǒng)恢復、系統(tǒng)穩(wěn)定)。

陶光遠指出,解決整個配電網(wǎng)的問題,可通過九個手段解決問題,即:采用新型電網(wǎng)運行設(shè)備;調(diào)整技術(shù)規(guī)范;降低可再生能源發(fā)電峰值;以電網(wǎng)為主導引入儲能系統(tǒng);前瞻性電網(wǎng)規(guī)劃;以電網(wǎng)為主導進行負荷管理;降低電力消耗;以市場為主導進行負荷管理;以市場為主導引入儲能系統(tǒng)。

陶光遠表示,總結(jié)產(chǎn)生了三大問題:第一,產(chǎn)生了所謂電源的沖擊問題,使得傳統(tǒng)能源發(fā)電成本急劇提高。第二,電網(wǎng)問題。第三,可再生能源補貼,

德國可再生能源發(fā)展到如今已經(jīng)到一個坎,至于如何越過去,陶光遠指出了目前的兩種主張:一種是繼續(xù)按現(xiàn)在的《可再生能源法》模式發(fā)展可再生能源,但必須要有保障發(fā)電能力補貼;另一種是對現(xiàn)行的《可再生能源法》做根本性的修改,可再生能源發(fā)電量在市場上交易,讓可再生能源發(fā)電商也承擔電力消納的責任。<

http:www.mangadaku.com/news/56124.htm